埃博拉病毒肆虐西非

埃博拉病毒肆虐西非,目前已致700多人死亡,7月28日有消息称香港一位从肯尼亚回来的女子疑似感染埃博拉病毒,随后被官方否认。尽管中国目前未出现埃博拉病例,但为了阻止埃博拉的蔓延,非洲已有多家航空公司暂停了所有进出利比里亚首都和塞拉利昂首都的航班。那么感染埃博拉病毒究竟会有怎样的症状,什么感觉,这种致死率最高值有90%的病毒,到底多可怕。这里引用纪实小说《高危地带》(作者理查德·普莱斯顿)中的一段情节,描写的埃博拉马尔堡病毒感染后的症状,可能会让我们更了解这种致命病毒。

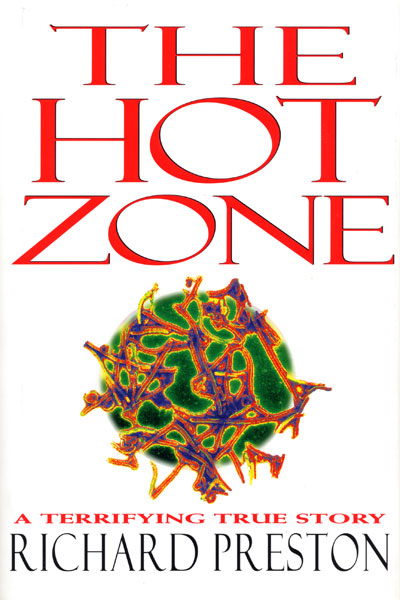

纪实小说《高危地带》

作者 美国科普作家 理查德·普莱斯顿

《高危地带》(The Hot Zone)讲述了1989年冬天,一种源于中非雨林地带的致命传染性病毒埃博拉突然在华盛顿近郊爆发。它的罕见与致命令人不寒而栗,来势不可阻挡,而且无法治愈。在短短的时间内,90%的感染者都无一例外地死亡。一支由军队和科学家组成的小分队,被秘密源去平息这场病毒传染带来的动乱,但病毒依旧蔓延,如果找不到遏制措施,整个小镇都将从地球上消失……

著名科幻小说家阿瑟·克拉克评价该书称,“这是我读过的最恐怖最精彩的小说之一,甚至超过了惊悚小说大师斯蒂芬·金与迈克尔·克莱奇顿。书里的事件是真事,而且就在华盛顿纪念碑的视域之内发生。要命的是,这种事件迟早还会卷土重来。”

据观察者网编辑查询,美国电影《极度恐慌》(Outbreak,另译作恐怖地带)的情节也与《高危地带》这部小说类似。

以下为小说中描述感染埃博拉病毒的情节:

莫奈又回到蔗糖厂的抽水机房去上班。他每天走过那片烧黑的甘蔗地,无疑会赞叹地遥望厄尔贡山的景色。当山被乌云埋住的时候,他也许依然能感觉到它的拉力,就像一个看不见的星球发出的地心引力一样。与此同时,有一种东西正在莫奈的身体内复制繁衍,它占据了莫奈的身体作为寄生体,已经开始在里面肆虐了。

一般情况下,在接触病毒之后的第七天,病人会开始头痛。新年访问卡塔姆洞穴之后的第七天,即1980年1月8日,莫奈开始感到眼球后面一阵阵疼痛。他决定不去上班,在家里休息一天。头痛变得厉害起来。

他的眼球痛,然后太阳穴也开始痛,好像疼痛就在他的脑袋里面盘旋。他吃了阿司匹林也不管用,接着又得了严重的背痛。他的女管家詹妮还在度圣诞假期,所以他临时雇了一个女人来帮忙。这位临时的女管家试图去照料他,可是却不知道该做什么。然后,到了头痛的第三天,他开始恶心、发烧,并且呕吐起来。他吐得越来越厉害,最后变成了干呕。与此同时,他也莫名其妙地变得被动起来。他的脸部失去了所有生动的迹象,固定成了一个毫无表情的面具,眼球麻痹呆滞,定定地瞪视着。他的眼皮有点下坠,这让他看起来表情很奇特,好像同时又在瞪眼又在打瞌睡。他的两只眼球似乎已经冻结在眼眶里了,并且变成了鲜艳的红色。他脸上的皮肤发黄,还长了一些很明显的星状斑点。他看起来就像个活僵尸。

他的模样把临时女管家吓坏了。她不明白这个男人怎么变成了这样。

他的个性也改变了。他变得阴沉、愤怒,并且好像所有的记忆都消失了。

他不是神志昏迷,也没有精神错乱。他可以回答问题,但是他好像并不清楚自己身在何处。

莫奈好几天没去上班,他的同事们开始担心起来。他们最后终于来到他住的小平房,想看看他到底怎么了。那只黑白相间的乌鸦就站在房顶上,看着他们走了进去。他们看了看莫奈,觉得他必须得去医院了。他病得很厉害,似乎也不能开车,所以其中一位工友就驾车把他送到了科索木市的一家私立医院里,这个市位于维多利亚湖边。医院的大夫们给莫奈做了检查,却无法解释他的病情,不知道他的眼睛、面部以及思维方面发生了什么事。想他也许是感染了某种病菌,他们于是给他注射了些抗生素,但是这些抗生素对他的病根本不起作用。

医生们认为他应该去内罗毕医院,那是非洲东部最好的一家私立医院。电话一直都很难打通,似乎也不值得去特意告诉某个医生,说这个人要来了。他还可以走路,好像也能单独旅行。他身上带了钱,他也明白他必须得去内罗毕。他们把他放进一辆出租车里,开到了机场,然后他就找上了肯尼亚航空公司的航班。

这种来自热带雨林的危险病毒,在二十四小时之内即可传遍地球上的任何一个城市。地球上所有的城市都是被飞行航线连接起来的。这就是一个网络。一旦病毒击中了这个网,它在一天之内就可以发射到任何地方——巴黎、东京、纽约、洛杉矶,只要是有航班的地方。现在,莫奈和他体内携带的生物体已经进入到这个网络里来了。

美国电影《极度恐慌》的情节也与《高危地带》这部小说类似

这架飞机是带螺旋桨的福克友谊机,一种可以坐三十五人的小型通勤机。飞机发动起来,飞上了维多利亚湖的上空,下面的湖水碧蓝,波光闪闪,点缀着一些渔民们划的独木舟。飞机转弯倾斜着向东飞去,飞升在一片铺满茶园和小块农田的绿色丘陵上空。非洲大陆的通勤航班上一般挤满了人,这次的航班恐怕也是满满的。飞机飞过了一些森林地带,飞过了一簇簇的圆形茅草屋和一些有铁皮屋顶的村庄。土地突然开始减少,变成了一些梯田和山涧,颜色也由绿色变成了褐色。飞机正在穿过东部的瑞夫特峡谷。乘客们都望着窗外这块人类祖先曾经繁衍过的地方。他们看见了一些类似茅屋的小黑点,聚集在一圈圈的荆棘丛中,茅屋四周发散着一些牛踩出的小道。螺旋桨轰鸣着,飞机正经过一个云街,一行行全是蓬松胀大的瑞夫特云,机身开始震动摇摆起来。莫奈开始晕机了。

在这些通勤飞机上,座位都是窄窄地挤在一起,机舱里不论发生任何情况你都会注意到。机舱封闭得很好,空气在里面循环。如果空气中有什么异味,你肯定能察觉到。你不可能不注意到一个正在生病的男人。他躬着背蜷缩在自己的座位上。他好像有什么地方不对劲,但是你一下子也说不清楚到底是怎么回事。

他一直拿着个晕机袋捂在嘴巴上。他咳得很厉害,并且还从胃里呕出了些东西吐在袋子里。袋子鼓了起来。也许他还抬头扫视了一下周围,这时你看见他的嘴唇上沾了些黏糊糊的红东西,里面还搀杂着些黑星子,好像他刚嚼过咖啡沫似的。他的眼睛是红宝石的颜色,他的脸淤肿青紫,没有任何表情。几天前那些呈星状的小红斑点,现在都已经扩大了,并目合并成了大片鼓凸的紫色阴影。他的整个脑袋都在青肿淤血。他脸上的肌肉在下垂,脸部的连接组织在融解,脸皮像是挂在下面的骨头上,好像脸本身正在和颅骨逐渐脱离。他张大嘴巴在袋子里呕吐着,吐得没完没了。

他的胃早就应该吐空了,可是还是停不住,还在不断地向外呕出一些液体。这只晕机袋已经快要溢出来了,里面满满地装着一种被叫做“黄热病呕生物”的东西,也叫黑色呕吐物。这些黑色呕吐物并不是全黑,而是一种带有红黑两种斑点的液体,一种黏稠的、混合着焦油状颗粒和新鲜动脉血液的东西。这属于大出血,散发着屠宰场的气息。这种黑色呕吐物里载满了病毒。它高度传染,极其危险致命,是一种让军方生化防疫专家们望而却步的液体。呕吐物的气味弥漫在整个客舱里。晕机袋已经被他吐出来的东西装满了,所以莫奈合上袋口,在上面卷了卷。袋子鼓鼓的正在被浸软,好像随时都有破漏的危险,莫奈把它递给了一个乘务员。

埃博拉病毒

当一种危险病毒在寄生体上繁衍生殖时,它可以用病毒颗粒渗透到人体的各个部分,从脑子到皮肤。军方专家们会说,那种病毒正在进行“极度扩张”。这可不是什么一般的感冒。等到极度扩张达到顶峰的时候,一眼药管剂量的感染者的血液里,就可能携带上亿的病毒颗粒。在这个过程中,感染者的身体正被部分地变成病毒颗粒。换句话说,这个寄生体已经被此种病毒占领,它正在企图把寄生体变成它“本身”。这个转变没有完全成功,最后的结果是,大量融解了的肉被混合在病毒里,像是发生了一起生物事故。极度扩张已经在莫奈体内发生了,它的表现就是黑色呕吐物。

他似乎在僵硬地支撑着自己,好像只要他一动,身体里就会有什么东西破裂。他的血液正在凝结——他的血管里涌动着血块,并且这些血块正在到处淤积。他的肝、肾、肺、手、脚,还有脑袋里都在淤积着血块。

实际上,他全身都得了中风。血块在他肠内的肌肉里越积越多,切断了动脉对肠子的供血。这些肠内肌肉开始坏死,肠子也开始松弛下垂。因为脑部淤积的血块也截断了血液的供应,所以他不再像原来那样能感觉到疼痛了。他的人性也因为脑部的损害而在丧失。这被称作人格解体,即生命迹象和个性特征逐渐消失。他现在正在变成一个机械运动的物体,一具行尸走肉。他脑子里有些小点渐渐液化。意识里的高级功能首先消失,只留下了脑干里的深层部分还在正常运行,这一部分是原始的动物脑,就像老鼠和蜥蜴的大脑一样。你可以说莫奈这个“人”已经死了,但是他的“身体”还在继续活着。

使劲的呕吐好像还使他鼻子里的血管破裂——他在流鼻血。血从他的两个鼻孔里流了出来,是黏稠发亮的动脉血,不断滴落在他的牙齿和下巴上。他的鼻血流淌不止,因为血液中起凝固作用的血小板已经被用光了。一位乘务员给了他些纸巾,他拿来堵住了鼻孔,但是血还是无法凝固,那些纸巾很快就被浸透了。

当飞机上坐在你旁边的人生病时,你肯定不想去问一些让人家难堪的问题。你可能会对自己说,他会好起来的。也许他是不太习惯坐飞机旅行。这个可怜的人,他是在晕机,再说确实有人会在飞机上流鼻血,这里面的空气是那么的干燥稀薄……你可能还会小声问他,是否有什么事情需要你帮忙。他没有回答,或者他只是咕哝了几个你听不懂的字眼,所以你就假装什么事都没发生,只觉得这趟航班好像漫长得没有尽头。飞机上的乘务员们也许曾经向他提供帮助。但是感染了这种病毒的受害者在行为上也发生了改变,致使他们没有能力去对别人的好意做出反应。他们变得非常敌意,而且根本不愿意被人碰触。他们也不愿意说话。他们回答问题时,都是用哼哼或者单音节的字。他们好像是找不到要表达的单词。他们可以告诉你他叫什么名字,但是却不知道今天是星期几,也无法解释他们的身体状况。

这架友谊机嗡嗡地穿过云层,顺着瑞夫特峡谷飞去,莫奈深深地陷在座位里,好像是睡着了……也许一些乘客会猜测他已经死了。不,不,他没有死。他还在动。他的红眼睛张开了,眼珠还转动了一下,看了看周围。

这时已经是半下午了,夕阳落在了瑞夫特峡谷西面的山岭间,金光四射,好像是太阳撞击在赤道上坠毁了。友谊机缓缓地转了个弯,向着峡谷东面的悬崖飞去。地面逐渐升高,颜色也由棕变绿。尼贡丘陵出现在飞机的右翼下,飞机现在开始下降,经过了自然保护区,能看见地面上的斑马和长颈鹿。几分钟之后,飞机降落在了肯尼亚国际机场。莫奈动了动身子。他依然还能走路。他站起身来,鼻子里还在滴滴答答地流着血。他跌跌撞撞地走过通道,来到了外面的机场地面上。他的衬衫血污不堪。他没有带行李。他唯一的行李就是他的内脏,并且上面携满了扩张后的病毒。莫奈已经被转变成了一个人体炸弹。他慢慢地向检票口走去,然后穿过大厅,来到外面停出租车的弯道上。几个出租车司机马上就围住了他——“要出租车吗?”“要出租车吗?”

“内罗毕……医院。”他艰难地咕噜了一句。

其中的一个人把他扶进了车里。内罗毕的出租车司机很喜欢和乘客聊天,这一位也许还问过他是否病了。答案当然很明显。莫奈这时觉得胃里好受些了。里面沉重麻木,又有些鼓胀,好像他刚吃过一顿饭似的,而不再是原来那种空空地像被火烧着的疼痛感觉了。

出租车上了尤哈鲁高速公路,向内罗毕的方向开去。它穿过了大片点缀着蜜刺槐的草地,又经过了一些沿途的厂房,然后进入了内罗毕市区熙熙攘攘的街道。路上的人群摩肩接踵,女人们走在破败不堪的土路上,男人们在闲逛,小孩子们在骑自行车,一个男人正在路边修鞋,还有一辆拖拉机拉了满满一车斗的木炭。出租车左转上了尼贡路,穿过了城市公园,爬上一个坡,经过了许多成排的蓝加利树,然后拐上一条窄窄的小路。越过门岗之后,就来到了内罗毕医院的大院内。它停在了花摊附近的出租车位上。玻璃大门上贴着“门诊部”的标记。莫奈给了司机一些钱,然后下了车,打开玻璃门走了进去。他走到接待窗口那里,向人家表示他病得很厉害。这时他说话已经很困难了。

眼前的这个男人在流血,他们当然会马上收治的。不过他得等着叫医生过来,但是不用担心,医生会立即给他做检查。于是他便坐在接待室等着。

这是个很小的房间,放着一排排的软垫长椅。清澈、强烈而古老的东非阳光从一长列窗子里倾泻进来,照着桌上一堆落满灰尘的杂志,并在地面上投射出一些长方形的亮块。地面是灰色的石子地,中间有个排水口。房间里隐隐地有些烧木头的烟味和人体的汗味,挤满了目光迟钝的人们,非洲黑人和欧洲白人肩并肩地坐在一起。门诊部里总有些受伤的人,在等待医生给他们缝合伤口。人们耐心地等待着,有的拿毛巾捂着头皮,有的用纱布裹着手指,你能看见布上渗出的血点。莫奈此时就坐在门诊部的长椅上,除了他的红眼睛和青肿无表情的面部外,他看起来和其他人没有多少不同。墙上有一个告示提醒众人注意扒手,另外几条写的是:请保持安静。

莫奈保持安静,耐心地等待着。突然,他的身体进入了最后的阶段——人体病毒炸弹爆炸了。军事生化专家们有专门的术语描绘这种事件。他们说受害者是“轰然崩溃并流血而死”。或者更礼貌些,他们说受害者“倒下了”。

莫奈开始觉得晕眩并且极其虚弱,他的脊骨软了下来,变得非常无力,整个人都失去了平衡的能力。房间似乎在不断地旋转着。他进入了休克状态。他身体前倾,脑袋抵在膝盖上,胃里一下子涌出了数量惊人的血,咕噜咕噜地吐在了地上。他失去了知觉,向前扑倒在地上。这时唯一的声音是他喉咙里的哽咽声,是他在无意识的状态下呕吐血块和黑色物质时所发出来的声音。然后又有一声响,像是床单被撕裂的声音,这是他的肠子在张开,并从肛门里向外喷血时发出的声音。血里还混合着肠子的内壁物质。他的内脏已经脱落了。这些肠子的内壁脱落下来,混合着大量的血液,被一起排泄了出来。莫奈此时已经轰然崩溃并流血而死了。

接待室里的其他病人全都站了起来,迅速从这个倒在地上的男人身边闪开,并大声喊叫着医生。一摊摊的血从他身边流了出来,迅速在扩大。这种危险病毒在毁灭了它的寄生体之后,正从各个孔穴里钻出来,企图去寻找新的寄生体。

医生医治感染埃博拉病毒的病患

护士和救援人员推着担架床飞快跑过来,他们把莫奈抬上担架床,推到内罗毕医院的加护病房里。医院广播里回荡着急召医生的声音:“加护病房内的一个病人正在出血”。一位名叫闪·穆索克的年轻医生迅速赶到了现场。穆索克医生被公认为是这家医院最年轻而出色的医生之一,他是一个幽默风趣而精力充沛的人,工作勤奋,临危不乱。他看到莫奈躺在担架床上,弄不清这个病人身上到底发生了什么事,明显的症状只是他正大量出血。已经没有时间来诊断病因了。他呼吸困难——渐渐地呼吸停止了。原因是他吸入了污血,气管被堵住,于是停止了呼吸。

穆索克医生感受到了病人的脉搏,微弱而缓慢。一名护士跑进来,取来了喉镜。这根管子用来疏通病人的气管。穆索克医生剪开莫奈的衬衫,以便观察胸部的起伏,他站在担架一端,俯身看莫奈的脸,来回注视着他的眼睛。

莫奈凝视着穆索克医生,但是眼球没有任何移动,瞳孔也放大了。他神志不清,这是脑损伤的明显表现。他的鼻子在出血,嘴巴也在出血。穆索克医生将病人的头部倾斜,连通气管,以便插入喉镜。他没有戴橡皮手套。他的手指移动在病人的舌头附近,清除嘴里的残渣、黏液和污血。渐渐地,穆索克医生的双手变得油腻,并粘附有黑色凝块。病人身上满是呕吐物和血液的气味,不过这对穆索克医生来说并非新鲜事,他正聚精会神地工作。他俯下身来,近得离莫奈的脸只有几英寸远,然后注视莫奈的嘴内,检查喉镜的位置。他使喉镜在莫奈的舌头上滑动,把舌头推向一边,使其不再挡路,这样他可以看见穿过会厌的气管,那个通向肺部的黑洞。

他将喉镜伸进洞里,注视着仪器。莫奈突然痉挛了,身体翻来覆去。

莫奈开始呕吐。

黑色的呕吐物沿着喉镜从莫奈的嘴里涌出来。黑红色的液体喷涌到空气中,洒向穆索克医生,粘上他的眼睛,溅到他的白灰罩面和胸前。他的工作服上满是一串串夹杂着黑色斑点的红色黏液。一些黏液甚至进入了他的嘴里。

穆索克医生放好病人的头,然后用手指清除病人嘴里的污血。污血沾满了他的双手、手腕和前臂。到处都是血——担架各处,穆索克医生身上,甚至满地上都是。加护病房里的护士们不敢相信自己的眼睛,他们在较远的地方踌躇,束手无策。穆索克医生窥视着气管,把喉镜放得更深些。他看到气管里面满是污血。

空气终于通入了病人的肺里,病人又开始呼吸了。

因失血过多,病人处于休克中。他流了太多血,开始出现脱水的症状。污血从身体的几乎每一个窍孔中涌出。已经没有足够的血液来维持循环了,因此心跳非常缓慢,血压降到零。病人急需输血。

有个护士拿来一袋全血。穆索克医生把血袋钩在床架上,将针头扎进病人的手臂中。病人的血管似乎出了毛病,他的血液在针头附近喷涌而出。穆索克医生又试了一次,将针头刺入病人手臂的另一个部位上,并探查血管的位置,但还是失败了,更多的血流出来了。在扎针的每一个部位,血管就像煮熟的通心粉一样破裂开来,不断渗漏血液,而且血液从刺破的小孔中涌出,沿病人的手臂向下流,却不能凝结。穆索克医生放弃了给病人输血的努力,因为他担心病人会因手臂上的小孔流血过多而死亡。

血液从病人的内脏向外流个不停,现在它们的颜色像沥青一样黑了。

莫奈越发深度昏迷了,他再也没有恢复清醒。凌晨时分,他死在了加护病房里。这段时间穆索克医生一直呆在他的病床边。

他们无从知晓是什么东西夺去了他的生命。这是死因不明的病例。他们解剖了他的尸体,发现他的肾脏已经被损坏,而且肝脏已经死亡。在他去世的几天前,肝脏的功能就已终止了。它呈现黄色,其中一些部分已经液化了——看起来就像存放了三天后的死尸的肝脏。仿佛莫奈在死之前就已经变成了干尸一样。肠子脱皮,也就是肠道内层的脱落,这也是在存放几天后的尸体上才常常出现的一种效应。到底真正的死因是什么呢?人们不可能知道,因为有太多可能的原因了。这个人的体内的每个部件都被完完全全地破坏了,其中的每一种都可能是致命的:凝块、大量出血、肝脏变成布丁、肠子沾满血。他们缺乏词汇、类目或者语言来描述到底发生了什么,最后只得称之为“暴发性肝功能衰竭”病例。他的遗体保存在防水袋中,据说埋葬于当地。几年后,当我访问内罗毕时,已经没人记得他的坟墓在哪儿了。