曾经<br/> 我生活在一个大城市<br/> 那个城市很大<br/> 以至我很多年都没有走遍<br/> 现在<br/> 我真是生活在一个小城市<br/> 我现在才体会到这个城市的小<br/> 出去转了一圈<br/> 以为走了很远<br/> 可一转眼就回来了<br/> 这个样子<br/> 我倒是可以徒步走遍这个城市了<br/>

终于不能再拖了<br/> 要把小黑的程序装好<br/> 可真费事啊<br/> 那么多程序一个一个装起来<br/> 还要再配置成我习惯的样子<br/> 虽然我用的程序大多是绿色的<br/> 可还是一件浩大的工程<br/> 看来以后不能再折腾那么多程序了<br/> 用得够了就好<br/>

忽然想到<br/> 古人也是很俗的<br/> 就拿那些称号来说<br/> 大多都是官名啊<br/> 什么杜工部 王右丞<br/> 放到今天真是俗不可耐<br/> 就像什么张书记 李局长一样<br/> 可怜的诗仙没当过什么拿得出手的官<br/> 也就没有这种称号了<br/> 却正好免了俗<br/> 也不知是幸还是不幸<br/>

装程序是一件浩大的工程<br/> 而整理成千上万的文件是一件更浩大的工程<br/> 况且还要分类<br/> 这还是要慢慢来做啊<br/>

昨天还是个纪念日的<br/> 中午还想好要写点东西的<br/> 可晚上一忙 竟然忘记<br/> 今天才又记起来 也好<br/> 就和今天的一起纪念吧<br/> 不是我记性不好<br/> 而是现在不需要我们有什么记性<br/> 更不需要我们牢记我们还是青年<br/> 还好 我已经快要脱离青年的范围了<br/> 这真是一件值得庆幸的事情<br/>

为了颜色好看<br/> 不惜花时间折腾<br/> 这就是我这两天做的事<br/> 说好了是完美主义<br/> 说坏了是有洁癖<br/>

这么一个经典的反应<br/> 这么已经成熟的机理<br/> 不是很清楚的事么?<br/> 很不幸<br/> 这是我在想当然<br/> 等我老老实实看完文章<br/> 才不得不承认<br/> 复杂 超出我的想象<br/> 而且也超出我的操控<br/>

OUT还是不OUT 这是个问题<br/> 要维持不OUT<br/> 很要付出代价的<br/> 对我 主要是时间<br/> 可我缺的就是时间<br/> 真是一个纠结<br/> 索性随它去吧<br/> OUT就OUT吧<br/> 反正也说过<br/> 我不是青年了<br/> OUT了也没什么关系<br/>

QQ邮箱弄得很有喜感啊<br/> 比如前段时间搞的这个图<br/>

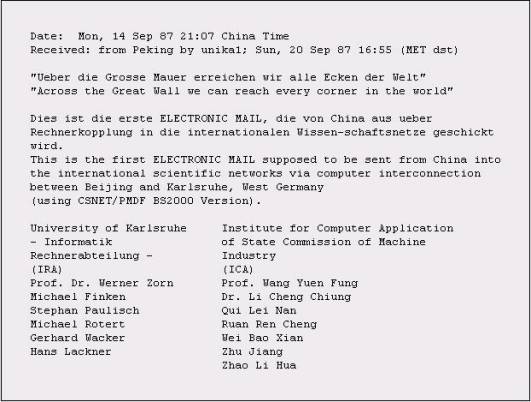

1987年9月14日21时07分<br/> 中国第一封电子邮件<br/> 从北京发往德国<br/> “越过长城,走向世界”<br/>

我那时就想给他留个影<br/> 可竟然忘记 确实不该<br/> 好在我现在又想起来了<br/> 文字真是个好东西<br/> 就看你怎么理解<br/> 看看下面的原版吧<br/>

修建中国长城的时候<br/> 卡夫卡 周新建译<br/>

中国长城是在其最靠北的地方竣工的。此项工程分别由东南和西南开始,最后交汇在这里。在东西两路筑墙大军中,又在更小的范围里实行这种分段修筑的方法,于是修筑城墙的人就被分成一个个二十人左右的小队,每个小队负责修筑出五百米,然后一个相邻的小队再朝他们修筑同样长的一段。可是当这两段连通之后,却并没有接着这一千米的头继续往下修,更确切地说,这两个小队又被派往完全不同的地区去修筑长城。采用这种方法自然就产生了许多大豁口,它们是逐步缓慢地填补起来的,有些甚至到长城宣布竣工之后才填补上。<br/> 是的,据说有些豁口根本未被堵上,虽然这是一种大概只能在围绕这项工程而产生的众多传说中见到的看法,但由于这项工程规模太大,靠自己的眼睛和自己的标准是无法核实这些传说的,至少单个的人做不到。<br/> 起初人们认为,无论从哪种意义上说,连起来修,至少两大部分各自连起来修更为有利。谁都在说,谁都知道,修筑长城是出于抵御北方诸族的考虑。然而一道未连起来修筑的长城如何进行抵御。不能,一道这样的长城不仅无法抵御,而且建筑本身也总是处在危机之中。处在荒凉地区无人看管的一段段墙很易遭受游牧民族的一再破坏,由于修筑长城他们受了惊吓,像蝗虫似的飞快地变换着居住地,因此他们大概比我们修筑者更能了解整体的情况。尽管如此,这面工程的实施大概只能采用这种实际采用的方法。若要理解这些必须这样考虑:此长城应当成为几个世纪的屏障;绝对认真的修筑,利用各朝各代和各个民族的建筑智慧,修筑者持之以恒的个人责任感,这些都是修造长城必不可少的先决条件。那些粗活虽然可以使用无知的民夫,男的、女的、少的、都是为了挣大钱而自荐其身,但指挥四个民夫的伍长则应是个有头脑、受过建筑业教育的人,应是个能从心底体会出此事意义何在的人。要求越高,成效就越高。实际上,虽然当时这种人才的数量满足不了工程所需,但也十分可观。<br/> 当时动工并不轻率。在此项工程开工前五十年,在大概已用墙圈起来的整个中国,建筑技术,特别是泥瓦手艺已被宣布为最重要的科学,而其它各业仅仅在与其有关联时才能获得承认。我还十分清楚地记得,还是在做小孩的时候,我们的小腿刚能立稳,就站在先生的小花园里,得用卵石砌起一种墙,当先生撩起长衫撞向那堵墙时,它当然全倒塌了,先生训斥我们砌得不牢,吓得我们哭着叫着四下跑开去找自己的父母。虽是一桩小事,但却典型地反映出那个时代的精神。<br/> 我很幸运,当我二十岁完成了初等学校的最高级考试时,正好赶上长城开工。我说幸运,那是因为有许多人早已完成他们所能享受的学业,但多年没有用武之地,胸藏宏伟的建筑构想,但却徒劳地四处奔波,大批地潦倒了。不过那些终于作为工程领导者——尽管属于最低等级——来从事这项工程的人,事实上是堪当此任的。他们是对这项工程进行过许多思考而且还在继续思考的泥瓦匠人,自打第一块基石埋入土中,他们就感到已与这项工程融为一体。当然,除了渴望能够从事最基础的工作,驱使这些泥瓦匠人的还有迫不及待地想看到工程终于完美无瑕地竣工的心情。民夫可没有这种心情,驱使他们的只有工钱。至于高层领导者,甚至中层领导者,为了保持精神方面的强大,他们讨厌工程多方展开。然而对那些地位较低、才智未尽其用的人,则必须采取别的措施,例如不能让他们一连数月、甚至数年在离家千里的荒山野岭一块又一块地砌墙砖,这种辛勤的劳动可能干一辈子也没什么结果,若对它失望就会使他们丧失信心,最重要的是会使他们在工作中愈加失去作用。因此人们选择了分段修筑的方法。五百米约五年即可完成,此时这些小头目自然已是精疲力尽,对自己、对工程、对世界都失去了信心。所以当他们还在为一千米城墙连通典礼而欢欣鼓舞时,就又给派往很远很远的地方。旅途中,他们不时看到一段段竣工的城墙巍峨耸立,路经上司的驻地时,他们得到颁发的勋章,耳中听到的是新从内地涌来的筑墙大军的欢呼声,眼里看到的是为做手脚架而伐倒的森林,一座座石山被敲成了城砖,在各个圣地还能听到虔诚的人们祈求工程竣工的歌声。这一切都缓和了他们焦急的心情。在家乡过了一段平静的生活,他们变得更加健壮。修筑长城的人享有的声誉,人们听他们讲述修长城时的虔诚敬意,沉默的普通老百姓对长城终将完工的信心,这一切又绷紧了他们的心弦。他们像永远怀着希望的孩子一样辞别了家乡,再为民族大业尽力的欲望变得无法抑制。他们还没到时间就从家里出来,半个村子的人一直把他们送出好远好远。每条路上都能看见一队队人,一面面角旗,一面面彩旗,他们从未发现,自己的国家这么辽阔,这么富裕,这么美丽,这么可爱。每个农人都是兄弟,要为他们筑起一道屏障,为此他将用他的一切感激一辈子。多么协调!多么一致!胸贴着胸,一种民间轮舞,血液不再被禁锢在可怜的体内循环之中,而是在无边无际的中国甜蜜地往复流淌。<br/> 通过这些分段修筑的方法就变得容易理解了,不过它大概还有种种其它原因。我在这个问题上停留了这么长时间并不奇怪,它是整个长城工程的核心问题,它暂时好像不那么重要。我要介绍那个时代的思想和经历,并让人们理解它们,而我无法深入探究的恰恰是这个问题。<br/> 人们大概首先得告诉自己,那时取得了许多成就,它们仅略略逊色于巴别塔的建造,然而在虔诚方面,它们简直就是那项建筑的对立面,至少按照人的打算是这样。我之所以提起这些,是因为在长城工程开始时,有位学者写了本书,十分详细地进行了比较。他在书中试图证明,巴别塔的建造未达目的绝不是由于众人所说的那些原因,或者说,至少首要原因不在众所周知的原因之列。他不仅写文章和报道进行证明,而且还想亲自去实地调查,同时他认为,那项工程失败于根基不牢,而且肯定是失败于根基不牢。然而在这方面我们这个时代远远超过了那个早已逝去的时代。如今几乎每个受过教育的人都是专业泥瓦匠人,在地基问题上都不含糊。可这位学者根本没有论及这些,他声称,长城在人类历史上将第一次为新的巴别塔打下坚实的基础。也就是说,先筑长城后造塔。这本书当时人手一册,不过说实话,直到今天我还没完全弄明白,他怎么想象出了这座塔。长城并没构成一个圆,而是只构成四分之一或半个圆,难道它能作为一座塔的基础?这只能算作智力方面的平庸。然而作为一种实实在在存在的长城,付出无数艰辛和生命的结果,它到底是为了什么?为何在这部著作里要描绘那座塔的规划,虽然是朦胧模糊的规划,为何要为在这项新的大业中如何统一协调民族的力量提出种种具体建议呢?<br/> 这本书仅仅是一个例子,当时人们的脑子里极为混乱,也许这恰恰是因为许多人力图尽量聚向一个目标。人的天性从其根本上来说是轻浮的,犹如飞扬的尘土的天性,它不受任何束缚。如果受到束缚,那它马上就开始疯狂地摇撼束缚它的东西,将围墙、锁链连同自己统统晃得飞向四面八方。<br/> 在确定分段修筑时,领导阶层可能并非没有重视与修筑长城截然相反的考虑。我们——在这里恐怕我是以很多人的名义这样说,其实我们是在抄写诏书时才互相认识的,而且我们发现,如果没有最高领导集团,无论是我们的书本知识,还是我们的见识,都不足以应付我们在这伟大的整体中担负的那点小小的职责。在领导集团的密室里——它位于何处以及里面坐着谁,我问过的人谁也不知道,现在仍不知道。大概人的所有想法和愿望都在那间密室里盘旋,而人的所有目标和愿望都在反向盘旋。透过窗户,神界的余辉洒落在领导集团描绘各种规划的手上。<br/> 全线同时修筑面临着许多困难,领导集团就是真想克服也无力克服,这种说法有主见的观察者是不会接受的。这么一来就有了这样的推断,即领导集团故意实行分段修筑。然而分段修筑仅仅是一种权宜之计,是不合适的。于是就有了这种推断:领导集团要的就是不合适。——奇特的推断!毫无疑问,即使从另一方面看它也有一些自身的合理性。今天说这些大概毫无危险了。当时有许多人暗暗遵循着一条准则,甚至连最杰出的人也不例外,这就是设法尽全力去理解领导集团的指令,不过只能达到某种界限,随后就得停止思考。一个十分理智的准则,它在后来经常提起的一个比喻中又得到了进一步的阐释:并非因为可能会危及于你,才让你停止思考,不能完全肯定就会危及于你。在这里简直就既不能说会危及,也不能说不会危及。你的命运将与春天的河流一样。它水位上升,更加势壮威大,在其漫长的河岸边更加接近陆地,保持着自己的本性直到汇入大海,它与大海更加相像,更受大海的欢迎。——对领导集团的指令的思考就到此为止。——然而那条河后来漫出了自己的堤岸,没了轮廓和体形,放慢了向下游流淌的速度,企图违背自己的使命,在内陆形成一个个小海,它毁掉了农田草地,但却无法长久保持这种扩展的势头,只好又汇入自己的河道,到了炎热的季节甚至悲惨地涸干。——对领导集团的指令可别思考到这种程度。<br/> 这个比喻用在修筑长城期间大概特别恰当,但对我现在的报导的影响至少是十分有限。<br/> 我的调查只是一种历史调查。已经消散的雷雨云不会再喷射闪电,因此我可以去寻找一种对分段修筑的解释,它要比人们当时所满足的解释更进一步。我的思维能力给我划定的范围可是够窄的,但能纵横驰骋的区域却无边无际。<br/> 长城该用来防御谁?防御北方诸族。我来自中国东南部。没有一个北方民族能对我们构成威胁。关于他们我们都是在古人写的书中读到的,他们出于本性犯下的暴行害得我们的在宁静的亭子里长吁短叹。在艺术家们一幅幅写实画里,我们看到了那些该罚入地狱的面孔,咧开的嘴巴,插着尖牙利齿的下巴,闭拢的眼睛,似乎特别眼馋将被嘴巴咬碎嚼烂的猎物。<br/> 如果小孩子调皮捣蛋,只要把这些画拿给他们一看,他们就会哭着扑过来搂住我们的脖子。<br/> 关于这些北方国家,我们知道的也就这么多。我们从未见过他们,呆在自己的村子里,我们永远也见不到他们,即使他们跨上烈马笔直朝我们奔来,——国土太大了,他们到不了我们这里,他们将永远留在空中。<br/> 既然如此,我们为何要离开家乡,离开这条河这些桥,离开父母,离开啼哭的妻子和急待教诲的孩子,前往遥远的城市求学,我们为何还要想着北方的长城?为什么?去问问领导集团。他们了解我们。总在考虑忧心的大事的领导集团知道我们的事,清楚我们这小小的手艺,他们知道我们全坐在低矮的棚屋里,傍晚父亲当着家人做的祈祷他们或许满意,或许不满意。如果允许我这样想领导集团的话,那我就得说,按照我的观点,这个领导集团早就存在,但却不碰头,大概是受凌晨一个美梦的刺激,朝臣们急急忙忙召开了一次会议,急急忙忙作出决定,到晚上就叫人击鼓将百姓从床上召集起来解释种种决定,尽管那无非就是为了办一次祭神灯会,那神昨天曾向这些先生显示过吉兆,可到第二天街灯刚刚熄灭,他们就在一个昏暗的角落里被痛打了一顿。其实这个领导集团可能一直存在着,修筑长城的决定也一样。无辜的皇上以为是他下诏修筑的长城。我们修过长城的人知道不是那么回事,我们沉默着。<br/> 从修筑长城一直到今天,我几乎一直单攻比较世界史——有些问题只有这种方法才能在一定程度上触到它们的神经——我在研究中发现,我们中国人对某些民众和国家的机构无比清楚,而对其它机构又无比模糊。探寻这些原因,尤其是探寻后一现象曾一直吸引着我,如今也一直吸引着我,而这些问题就涉及到长城的修筑。<br/> 至少皇室就属于我们最不清楚的机构之一。当然在北京,或者说在宫庭侍臣中,对它还清楚一点,虽然这种清楚虚假大于真实。就连高等学府的国家法教师和历史教师也装作对这些事了如指掌,装作能将了解的情况介绍给大学生。学校的等级越低,对自己的知识当然就越不疑心,而浅薄的教育则围着少数几个数百年一成不变的定理掀起扑天盖地的巨浪,它们虽然不失为永恒的真理,但在这种云天雾海中恐怕永远也分辨不出来。<br/> 不过根据我的看法,关于皇室的问题该去问问百姓,因为百姓是皇室最终的支柱。当然在这里我又是只能说说我的故乡。除了各位农神以及全年对他们丰富多彩、非常出色的祭祀活动,我们脑子里装的只有皇上,但不是当朝皇上。其实,如果我们了解当朝皇上,或是知道他某些具体的情况,我们脑子里就会装着他。当然我们总想得知这方面的什么事,这是我们仅有的好奇心,然而说起来是那么离奇,要了解到什么几乎是不可能的,在游历众多的朝圣者那里了解不到,从远远近近的村子里了解不到,在不仅在我们的小河里行过船、而且闯过大江大河的船夫那里也了解不到。虽然听到的很多,但从中什么也推断不出。<br/> 我们国家如此辽阔,哪个童话也出不了它的国境,上天也才刚刚罩住了它……北京仅仅是一个点儿,而皇宫仅仅是一个小点儿。然而皇帝却反而大得充满这世界的每一层。可当今皇上和我们一样也是人,他像我们一样也要躺在一张床上,那床虽然量时绰绰有余,但可能还是又短又窄。和我们一样,他有时也伸伸胳膊展展腿,十分困倦时就用他那细嫩的嘴打打呵欠。可这些我们怎么会知道,在几千里之外的南方,我们几乎处在西藏高原的边缘。另外,就算每个消息都能传到我们这里,那也到得极晚极晚,早就过时了。皇上周围簇拥着大批显赫却难以看透的朝臣——臣仆和朋友的衣服里面是恶毒和敌意,他们是帝制的平衡体,他们总想用毒箭把皇帝射下称盘。帝制是不朽的,但各个皇帝却会跌倒垮台,即使整个王朝最终也会倒在地上,咕噜一声便断了气。关于这些争斗和苦楚百姓永远不会知道,他们就像迟到的外地人,站在人头攒动的小巷的巷尾,静静地吃着带来的干粮,而前面远处的集市广场中央,正在行刑处决他们的主人。有那么一个传说,它清楚地反映出了这种关系。皇上,故事就是这么讲的,给你,给你个人,给你这可怜的臣仆,给你这在皇上的圣光前逃之夭夭的影子,皇帝临终前躺在床上偏偏给你下了一道诏。他让传诏人跪在床边,对着他的耳朵低声下了诏。他非常重视这道诏,所以又让传诏人对着他的耳朵重复了一遍。他点了点头表示重复的诏毫无差错。当着所有目睹皇上驾崩的人——一切障碍均被摧毁,在高大宽阔的露天台阶上,站着一圈圈帝国的大人物——当着这所有人的面,皇上把传诏人打发走了。传诏人马上动身。他身强体壮,不知疲倦,一会儿伸出这只胳膊,一会儿伸出那只胳膊,在人群中奋力给自己开路。遇到抵抗时,他就指指胸前,那里有太阳的标记,因而他比任何人都更容易往前走。可拥在一起的人是那么多,他们的住地一眼望不到头。如果面前展现出一片空旷的原野,那他就会疾步如飞,你大概很快就会听到他的拳头擂你的门。但实际上却并非如此,他的汗水会付诸东流。他依旧还在内宫的房间内拼命挤着,他将永远也挤不出来。即使他能挤出来,那也没用,他还得奋力挤下台阶。即使挤下台阶,也还没用,还须穿过好几处院落,穿过院落之后又是一座圈起来的宫殿,又是台阶和院落,又是一座宫殿,如此下去得要几千年。当他终于冲出最外面那道宫门时——然而这种事永远永远也不会发生,京城才出现在他面前,这世界的中心处处塞满了高处落下的沉积物。谁也别想从这里挤出,带着遗诏也不行。——然而每当黄昏降临时,你就坐在窗边梦想着那道遗诏。<br/> 我们的百姓就是这样看皇上,既那样失望,又是那样满怀希望。他们不知道谁是当朝皇帝,甚至对朝名也心存疑问。学校里依照顺序学着许多这类东西,然而人们在这方面普遍感到疑惑,因而连最好的学生也只能跟着疑惑。早已驾崩的皇上在我们这些村子里正在登基,只在歌中还能听到的那位皇上不久前还颁布了一道诏书,由和尚在祭坛前宣读了它。最古老的历史战役现在才打起来,邻居满脸通红冲进你家送来这个消息。后宫的女人被奢养在锦垫绣枕之中,狡猾的侍从使她们疏远了高尚的品德,权欲膨胀,贪得无厌,恣意行乐,一再重新犯下一桩桩罪行。时间过得越久,一切色彩就越是艳丽得可怕。有一次全村人在悲号中得知,几千年前曾有一个皇后大口大口饮过自己丈夫的血。<br/> 百姓就是这样对待过去的君主,但又将当朝君主混进死人堆里。有一次,那是某一代的某一次,一个正在省内巡视的皇室官员偶然来到我们村子,他以当朝皇上的名义提了某些要求,核查了税单,听了学校的课,向和尚询问了我们的所作所为,在上轿之前,他对被驱赶过来的村民长篇大论地训诫了一番,将一切又总结了一遍,这时大家的脸上都掠过一阵微笑,你瞟我一眼,我又瞄他一下,接着都低下头看着孩子,免得让那位官员注意自己。怎么回事,大家暗想,他讲死人就跟讲活人一样,可这位皇上早已驾崩,这个朝代也早已覆亡,官员先生是在拿我们开心吧,不过我们装作并未觉察,以免伤了他的面子。可人们只能真正服从当朝君主,因为其它一切都是罪孽。在匆匆离去的官轿后面,某个被从已经坍塌的骨灰坛中搀起的人一跺脚变成了这个村子的主人。<br/> 同样,我们这里的人通常很少与朝政的变更和当代的战争有什么关联。我还记得少年时代的一件事。一个邻省,虽是邻省但相距却十分遥远,暴发了一场暴动。暴动的原因我想不起来了,而且它们也不重要,那地方每天早晨都会产生暴动的理由。那地方的人情绪激动。<br/> 有一天,一个游遍那个省的乞丐将一份暴动者的传单带到我父亲家里。当时正好逢节,我们家里宾客满堂。和尚坐在正中间仔细看着这份传单。突然大家哄然而笑,传单在你抢我夺中扯碎了,收受了不少东西的乞丐被一顿棍棒赶出了门,大家四散而去,赶着享受那美好的日子。为什么会这样?邻省的方言与我们的完全不同,这种差异也表现在书面语的某些形式上,对我们来说,这些形式带有古文的味道。和尚还没读完两页,大家都已经做出了判断。<br/> 老掉牙的东西,早就听说了,早就没搁在心里了。尽管——我记得好像是这样——乞丐的话无可辩驳地证实了那种可怕的生活,可大家却笑着晃着脑袋,一个字也不想听了。我们这里的人就是如此乐意抹杀现在。<br/> 如果能从这种现象中推断出,我们的心底根本没有皇上,那就离真实不远了。我得反复地说:也许再也没有比我们南方百姓更忠于皇上的百姓了,不过这种忠诚给皇上也带不来益处。虽然我们村口的小柱子上盘着神圣的龙,有史以来就正对着北京方向崇敬地喷吐着火热的气息,但村里的人觉得北京比来世还要陌生许多。难道真有那么个村子,那里房屋麟次栉比,布满田野,站在我们的小山上怎么看也看不到,房子之间昼夜都站着摩肩接踵的人,真有那么个村镇吗?对我们来说,想象这样一座城市的模样太难了,还不如就当北京和皇上是一回事,或许就是一片云,一片在太阳底下静静漫步在时间长河中的云。<br/> 这些看法的结果就是一种比较自由、无羁无绊的生活,但绝不是不讲道德,我在旅途中几乎从未遇到过像我故乡那种纯真的道德。这是一种不受当今任何法律约束、只遵从由古代延续给我们的训示和告诫的生活。<br/> 我得避免一概而论,我并不认为我们省上千个村子的情况都是这样,中国的五百个省就更不用说了。不过也许我可以根据我读过的有关这个题目的文字材料,根据我自己的观察——修筑长城期间人的资料尤为丰富,观察者借此机会可以探索几乎所有省份的人的心灵——根据这一切也许我可以说,各个地区关于皇上的主要看法显示出的基本特征与我家乡的总是一致的。我毫无将这种看法作为一种美德的意思。它主要是由统治集团造成的,在世界上最古老的帝国里,统治集团直到今天也没有能力或忽视了将帝制机构训练得如此清晰,以使其影响力能持续不断地直接到达帝国最远的边境。不过另一方面,百姓的想象力或猜测力欠缺也与此有关,帝制仅在北京是活生生的,只在北京才能让当代人感受到,百姓没有能力将它拉到自己这臣仆的胸前,他们的胸膛除了感受一下这种接触并在这种接触中消亡,再也别无所求。<br/> 这种看法也许并不是一种美德。更为奇特的是,这种欠缺似乎正是我们民族最重要的凝聚剂之一,是的,如果允许表达得更大胆的话,那就是我们生活于其上的这片土地。在这里详细说明一种指责的理由并不是在震撼我们的心灵,而是在摇撼我们的双腿,这更加糟糕。因此对这一问题的研究我暂时不想再搞下去了。<br/>

一直不太喜欢玩游戏<br/> 最多只玩一些小游戏<br/> 现在玩的这个也应该算是小游戏吧<br/>

可玩起来和大游戏差不多的<br/> 这也应该是我玩的第一个FPS<br/> 还真有点兴趣<br/> 可主要还是佩服人家的技术<br/> 啥时候咱也能有那样的技术啊<br/>

无聊等车时候<br/> 也可以看看《十月围城》<br/> 等看到孙文回忆的时候<br/> 忽然有了兴趣<br/>

我年轻时学医,后弃医从政,立誓颠覆满清,造福国人,离开香港时,母亲大人眼见我常年奔波心痛规劝:革命的目的在于救人,行医的目的亦是救人,同是救人,何必东奔西跑,我说母亲只知其一不知其二,行医只能救助很少的人,而革命却能够救中国的亿万大众,两百六十年亡国之痛,两千余年专制之祸,中国睡梦之深,满清政府腐败不堪,恰如江河日下,如此黑暗的政府,只能带给人民灾难和罪恶连绵不绝。今日革命风潮已经兴盛,人民思想逐步开通,我们当鼓起勇气,乘此良机,推翻满清政府,建立真正的人民之国。革命者,革之以命,以吾人数十年必死之生命,立国家亿万年人民之幸福,其价值之重可知。屡败屡起,百折不馁,岂畏其难其痛,为了千千万万的百姓不再水深火热, 为了千千万万个家庭不再背井离乡。<br/>

孙文谓各省代表曰:<br/> 十年以前,衢云兄跟我在此讨论何为革命,当时我说,革命就是为了四万万同胞人人有恒业,不啼饥,不号寒,十年过去了,与我志同者相继牺牲,我从他乡漂泊重临,革命两字与我而言,不可同日而语,今天再道何为革命,我会说,欲求文明之幸福,不得不经文明之痛苦,这痛苦就叫做革命。 孙文拜谢。<br/>

才知道<br/> 原来学医的都是有大志向的<br/> 先生弃医从文 孙文弃医从政<br/> 其中缘由 很是相似<br/> 可不知如今学医的<br/> 还有多少能有这样的抱负呢?<br/>

以前吃饭是很慢的<br/> 也因此常被同学嘲笑<br/> 现在发现自己吃饭愈来愈快了<br/> 想吃得慢一点<br/> 可已经慢不下来了<br/> 到了嘴里就开始吞<br/> 都来不及品品味道了<br/> 想起来<br/> 真是一件可悲的事情<br/> 因为我一直觉得<br/> 吃饭快而响是中年人的标识<br/> 而现在<br/> 我正一步一步朝这个方向迈进<br/> 古人云 廉颇老矣 尚能饭否?<br/> 而如今 我正老矣 颇能饭哉<br/>

人家抽风<br/> 我来补课<br/> 世道难混<br/> 无话可说<br/>

这些引用简直就是魔咒<br/>

一遇到它们我的头皮就发麻<br/>

不信你也就来试试<br/>

'' "" '""' "''" '' ""<br/>

'\'' "\'" '"\'"' "\''" '' ""<br/>

看清楚了吧?<br/>

只看清楚还不行啊<br/>

你还要知道它们的区别<br/>

明白什么时候用什么<br/>

唉<br/>

等你能用得随心所欲时<br/>

魔咒才解除了<br/>

真不知我还能不能等到那一天<br/>

昨天是引用<br/> 今天是符号<br/> 我最近和这些小东西耗上了<br/> 虽是小东西<br/> 却也有道道<br/>

为什么东西要没的时候就一起没?<br/> 面没了 有鸡蛋也行啊<br/> 没鸡蛋 有钱也行啊<br/> 可现在是什么也没有<br/> 弄得我什么都吃不上<br/> 只能喝开水了<br/>

我不是很喜欢吃芒果的<br/> 可吃了之后就喜欢把他的种子留下来<br/> 还要仔细把他洗干净<br/> 因为我喜欢那个大大的种子<br/> 上面还有的长长的须子 好玩<br/> 将他晾干了可以放很长的时间<br/> 前些时候我吃了一个芒果<br/> 照例把他的种子洗干净 晾着<br/> 等晾干了好收起来留着玩<br/> 可过了几天<br/> 等我去看晾干没有的时候<br/> 却发现他竟然发芽了!<br/> 好奇怪啊!<br/> 可既然发芽了那就种起来吧<br/> 我就将他种在一个花盆里<br/> 等啊 等啊 盼啊 盼啊<br/> 终于看到他冒出土了<br/>

他长得可真快啊<br/> 前天晚上才刚刚冒头<br/> 今天早上就这么高了<br/> 看他红红的小芽 多可爱呀<br/> 我的小芒果呀<br/> 你快快长呀<br/> 快快长大呀<br/> 长大了结个大芒果呀<br/>

我一直喜欢吃一种菜<br/> 可都不管他叫什么名字<br/> 今天终于知道他的名字了 生菜<br/> 可知道的后果就是 生吃生菜<br/> 以前都很快就煮熟的<br/> 今天却没煮熟<br/> 盛到碗里 青青的<br/> 吃到嘴里 生生的<br/> 可生的也是可以吃的啊<br/> 那就吃吧<br/>

我还是喜欢写字而不是码字<br/> 我还是喜欢用钢笔而不是中性笔<br/> 虽然我的字写得真得很差<br/> 被人说成是猫抓的<br/> 可这年头<br/> 用钢笔的怕是还真不多<br/> 就连墨水都难买到<br/> 要跑几个地方才成<br/> 真怀疑过些年墨水就真得成了稀有品<br/>

现在不是冬天啊<br/> 冬天很干燥的<br/> 现在是春天啊<br/> 而且一直下着雨<br/> 可我怎么忽然流鼻血了呢?<br/> 这好像很长时间没有了<br/> 是不是现在我血太多了啊?<br/> 还是我的习惯不好呢?<br/> 和小孩子一样<br/> 希望不是悲剧<br/>

还真不容易<br/> 十年前的老同学忽又记起了我<br/> 连着给我打电话<br/> 或许<br/> 我们真得已经开始老了<br/> 这整整的十年<br/> 青春已经耗尽<br/> 怀旧 无可避免<br/>

在没有自己的房子以前<br/> 存书真是一件不易的事情<br/> 特别是当你存到千本以上的时候<br/> 所以还是先封起来吧<br/> 搬家也方便<br/> 省得倒来倒去<br/> 等有了固定的地方<br/> 再开始吧<br/>

我囚禁的小怪虫<br/> 终于死了<br/>

我也不知道他什么时候死的<br/> 大约也没有几天吧<br/> 我可真是佩服他了<br/> 不吃不喝竟然能坚持这么长时间<br/>

我的东西一向放得很有记性<br/> 可一旦我认为他该在的地方却不在<br/> 我就会变得有些无措<br/> 这样的事也不是第一次了<br/> 今天又遇到一次<br/> 而且和上次差不多<br/> 只不过上次是找人家的东西<br/> 这次是找我的东西<br/> 在这里提醒一下各位<br/> 如果你放在抽屉里的文件不见了<br/> 而你明明记得就放在那了<br/> 你的抽屉又有几层<br/> 那你就把抽屉都抽出来<br/> 看看桌子里面<br/> 很可能<br/> 你会有发现<br/>

便宜=贱<br/> 我很便宜=我很贱?<br/>

我一直喜欢留着过去的东西<br/> 即便只是一些曾写过字的纸片<br/> 或许这是继承了母亲的习惯<br/> 我的母亲不识字 就敬惜字纸<br/> 从来都不丢弃那些有字的纸片<br/> 许多过去的东西也因此得以保留<br/> 我也因此得见许多旧的事物<br/> 而我当然还是认识几个字的<br/> 可还是和我的母亲一样<br/> 总喜欢留着过去的东西<br/> 积攒着 积攒着<br/> 就越来越多了<br/> 念着他们是怀旧的影子<br/> 不愿丢弃<br/> 可终于还会有一天<br/>

我对侦探还是很有兴趣的<br/> 这也和我的性格很符合<br/> 虽然我不喜欢解谜<br/> 可喜欢关注细节<br/> 推测人的动机<br/> 这些在探案中都存在<br/>

我的小芒果长得很快啊<br/> 可是……<br/>

怎么只有一片叶子呢?<br/>

还是只有一片叶子啊<br/> 可又长出新的芽了<br/>

陈年旧事都忘记了<br/> 可网络上却还有着痕迹<br/> 这是好还是坏?<br/>

人生无常<br/> 天气也无常<br/> 一会热得很<br/> 一会大风吹<br/> 一会大雨下<br/> 六月的天 孩子的脸<br/> 现在是六月了么?<br/>